公開日:2025-05-14

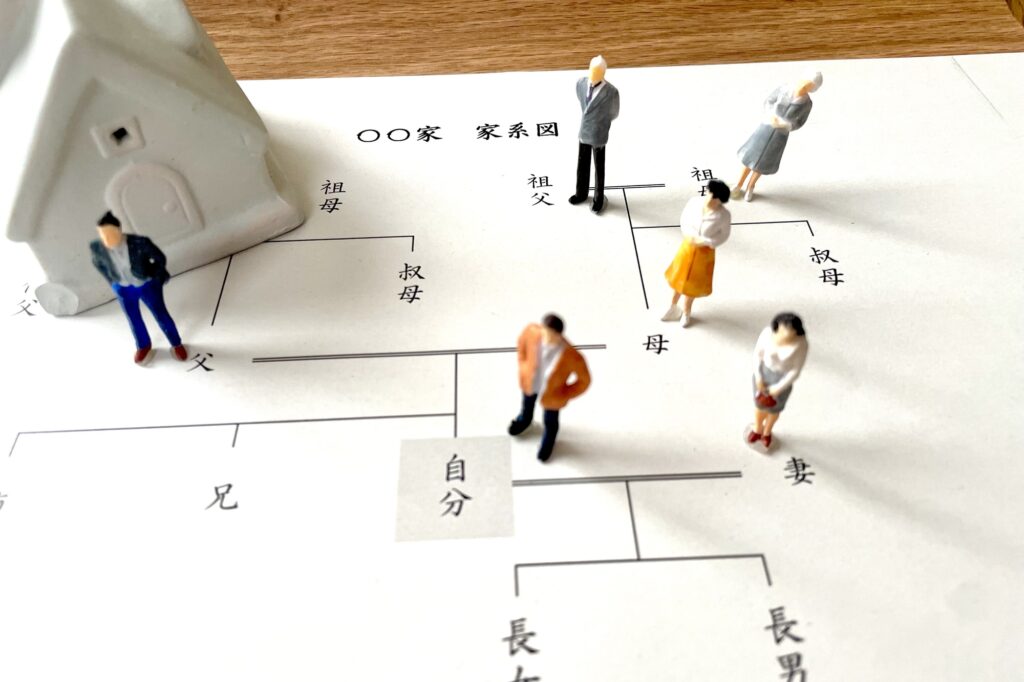

アパート経営を親から引き継ぐ方法と流れ|相続税や贈与税など気になるポイントも解説

親が経営しているアパートを相続することになった場合、手続きや引き継ぎ後にやるべきことなどが心配になる方が多いようです。

親から子へ家賃収入を引き継げるのはメリットですが、経営状況や税金の支払いなどデメリットや注意点も気になるところです。

また、親が亡くなってから相続するのか、生前贈与するのかなど、アパート経営を引き継ぐ方法も複数あり、頭を悩ませるポイントです。

そこでこの記事では、アパート経営を親から引き継ぐ方法や流れ、そもそも経営を続けるかどうかの判断ポイントなどを詳しく解説します。

・アパート経営を親から引き継ぐ方法は4通りありますが、一般的には相続or生前贈与が選ばれることが多いです。

・相続と生前贈与どちらが適しているかは、アパートの資産価値や経営状況などさまざまな条件で変わります。

・アパート経営を引き継ぐべきかどうか判断するためのポイントも、相続や生前贈与の前に確認しておきましょう。

目次

■アパート経営を親から引き継ぐ方法は4通り

親が経営しているアパートを子に引き継ぐ方法は主に4通りあります。

- ①相続

- ②生前贈与

- ③家族信託

- ④事業継承

一般的には相続か生前贈与でアパートの経営を引き継ぐことが多いですが、それぞれの特徴やどんな場合に合う方法なのか確認しておきましょう。

①相続

親が経営しているアパートを相続すると、そのまま経営権や家賃収入は子へ引き継がれます。

親が亡くなったタイミングで相続により経営を引き継ぐケースが多いですが、相続財産が多い場合は相続税対策としてアパートを建てることもあります。

不動産は現金より相続税評価額が下がり、アパート経営で入居者がいる状態だとさらに節税効果を高められるためです。

相続税対策として計画を立てていれば問題ありませんが、親が亡くなったタイミングでアパート経営を引き継ぐことを知ったケースでは注意が必要です。

築年数が古く多額のメンテナンス費用がかかる、入居率が低く赤字など、経営を引き継ぐことがマイナスになるリスクもあります。

後半でアパート経営を引き継ぐかどうかの判断ポイントや、売却・相続放棄といった選択肢も解説しますのであわせてごらんください。

②生前贈与

親の存命中にアパートを生前贈与し、経営を子に引き継ぐ方法もあります。

生前贈与なら親子で経営状況を確認しながら引き継ぐことができ、トラブルのリスクや負担を抑えられるのがメリットです。

また、生前贈与で早めに経営を引き継げば家賃収入が子に移るため節税効果が期待でき、相続時の遺産争いを予防できるのも利点と言えます。

相続時精算課税制度を利用して、実際に相続をするタイミングまで税金の支払いを先延ばしするなど、資金計画の選択肢も広がります。

ただし、相続と生前贈与どちらの方が税負担を抑えられるかはケースバイケースで、さまざまな要素が影響するため判断が難しいのがデメリット。

③家族信託

家族信託とは、財産の管理を信頼できる家族に委託する方法のことで、アパートの経営も引き継ぐことができます。

例えば、万が一認知症などでアパートの経営が難しくなった場合、あらかじめ委託しておいた家族(受託者)に経営を引き継ぐ仕組みです。

家族信託は事前の準備や税務申告の負担がやや大きく、採用されるケースは少ないです。

④事業継承

土地や賃貸物件を複数所有して法人化しているケースでは、事業継承によって親から子へアパート経営を引き継ぐケースもあります。

事業継承では、事業承継税制で税負担を抑えられるため、事業規模が大きい場合に選ばれることが多いです。

ただし、事業継承の制度は複雑で適用条件が厳しく、個人では判断ができないため税理士などの専門家に相談するのが一般的です。

■アパート経営の引き継ぎは相続or生前贈与どちらがおトク?

前述したように、アパート経営の引き継ぎは一般的に相続か生前贈与の2通りが主流です。

アパートなどの不動産を相続や生前贈与する際は、現金より評価額を下げられるため節税効果が期待できます。

しかし、それぞれメリットがあり、どちらの方が節税効果が大きくなるかはケースバイケースです。

|

|

メリットの例 |

|

相続 |

|

|

生前贈与 |

|

上記はあくまで一例ですが、相続と生前贈与は税金を計算する仕組みや利用できる特例が異なり、それぞれメリットが異なります。

どちらが向いているかはさまざまな要素が影響するため、一概には断定できません。

例えば、アパートがある土地の資産価値が高い場合、小規模宅地等の特例で評価額を下げるメリットが大きくなります。

一方、家賃収入が多いアパートの場合は、生前贈与で早めに子に経営を引き継いだ方が税額を抑えられる可能性もあります。

特に資産価値が高いアパートの経営を引き継ぐ場合は、税理士などの専門家に相談するのが確実です。

■アパート経営を親から引き継ぐ手続きと流れ

実際にアパート経営を親から引き継ぐことになったら、次のような流れで手続きを進めていきます。

※アパート経営引き継ぎの流れ

- アパートの経営状況やローン残高の確認

- 遺産分割協議で経営を引き継ぐ人を決定

- オーナーの変更を管理会社や入居者に通知

- 名義変更や相続登記

- 準確定申告と納税

実際の手続きは一般の方が全て行うのは難しいため、税理士などに依頼することが多いです。

相続・生前贈与どちらの場合でも、事前にアパートの経営状況やローン残高などを確認し、経営を継続するか判断しておくことが大切です。

■アパートの相続で経営を継続するかどうかの判断ポイント

アパートを相続することになった場合、経営をそのまま継続すべきかどうかは状況によります。

アパートの経営状況が良くない場合、相続後に赤字が発生して負担になってしまうリスクがあるためです。

相続後にアパート経営を継続すべきか判断するために、次のポイントについてチェックしましょう。

アパートの経営状況

まずは相続するアパートについて、現在の家賃収入や管理経費などを含めて経営状況を把握しましょう。

- アパートを建築or購入した際のローン残高

- 家賃収入や敷金などの金額

- 管理会社への委託状況や手数料

- 現在の入居率や変動状況

- 立地条件や競合物件の動向

アパートの相続では家賃収入だけでなく、建築や購入時に組んだローン残高、管理手数料や税金といった支出も引き継ぐことになります。

入居率が低く家賃収入が少ないと赤字が発生し、経営を引き継ぐことでマイナスになってしまうリスクもあるのです。

特に、ローン残高がある場合は経営に大きく影響し、入居者の退去などで一時的に家賃収入が減少した際、支払いが滞るリスクがあるので要注意。

また、競合物件が増えたり地域自体の賃貸需要が減ったりしている場合、今後赤字経営におちいるリスクも考えられます。

アパートはただ所有しているだけで収入が生まれるわけではありませんので、経営が成り立つかという視点でしっかりチェックしましょう。

建物の状態と今後かかるメンテナンス費用

アパートの築年数や今後必要になるメンテナンスを確認し、将来の出費を把握することも大切です。

築年数が古く内外装や設備が劣化している場合、相続後に多額のメンテナンス費用がかかり負担になる可能性があります。

期待できる収益に対してメンテナンス費用の負担が大きすぎる場合、経営を引き継ぐこと自体がリスクになってしまいます。

相続後にアパートを何年経営するのか考え、その間にかかるメンテナンス費用を家賃収入でまかなえるのか確認しましょう。

手続きにかかる手数料や税金

親からアパート経営を引き継ぐ際の手続きにかかる費用や、相続税・贈与税などの負担も判断材料の1つです。

仮に収益性が高く経営を引き継ぐメリットが大きいアパートでも、各種手数料や税金の負担が大きい場合支払いが困難になるケースもあります。

特に資産価値が高いアパートを相続する場合や、ほかの相続財産もある場合は相続税が高額になり払えないケースもあるので要注意。

どのような費用がどのタイミングで発生するのか把握し、手持ちの資金で支払えるのか事前に確認することが大切です。

■アパート経営を引き継ぎたくない場合の選択肢

赤字や費用負担が大きいなど、アパート経営を引き継ぎたくない場合は、ほかの選択肢も検討しましょう。

売却する

アパートの経営状況が良くない、維持管理に多額の費用がかかる場合などは、相続後に売却するケースが多いです。

売却すれば経営の負担や赤字リスクがなくなり、売却益を得ることもできます。

また、相続して3年10ヶ月以内にアパートを売却すると、取得費加算の特例を利用して売却益にかかる税金を節税できるのもメリットです。

ただし、希望金額で売却できるかはアパート次第で、買い手がうまく見つからないケースなどもあります。

相続放棄する

経営や売却が難しいアパートは、相続放棄するのも1つの選択肢です。

相続放棄すればアパートの所有権も経営権も引き継ぐ必要がないため、赤字や税金の負担などを回避できます。

ただし、相続放棄では原則的にすべての財産を相続できなくなり、アパートだけ放棄することはできません。

ほかの財産の状況によっては、相続放棄することでマイナスになるリスクもあるのです。

リノベーションして収益性を高めるorほかの用途に転用する

経営を引き継ぎたくないアパートの売却・相続放棄どちらも難しい場合は、リノベーションして収益性を高めたり、ほかの用途に転用したりするのも1つの考え方です。

築年数が古いアパートでも、フルリノベーションなら建て替えより費用を抑えて新築時の入居率や家賃収入を取り戻せる可能性があります。

〈関連コラム〉

築40年のアパートがリノベーションで生まれ変わる|古いアパートの問題点と対策ポイントを解説

また、入居率や家賃収入が低いアパートでも、リノベーションで民泊に転用すれば安定した収益が期待できるケースもあります。

賃貸需要が低下しているエリアでも、観光地やビジネス街などに近い場合は、宿泊需要が期待できる可能性があるのです。

〈関連コラム〉

民泊リノベーションの費用相場&施工事例|物件選びや補助金で費用を抑えるコツも

■まとめ

親からアパート経営を引き継ぐ方法は複数あり、相続と生前贈与どちらが節税効果が高いかなど、状況に合わせて選ぶことが大切です。

また、アパート経営自体が成立し安定した収益を得られるか、という視点でのチェックも重要です。

もし、築年数が古く収益性が低いアパートを相続する場合は、リノベーションによる空室率改善・収益性アップなども検討しましょう。

私たちSHUKEN Reは、多くの住宅改修で培ったノウハウを活かし、アパート一棟のリノベーションをお手伝いする専門店です。

現代の賃貸ニーズに合わせた空室対策による収益性の向上、民泊施設への用途変更など、アパート経営のお悩みをリノベーションでサポートいたします。

ぜひお気軽にご相談ください。

電話で相談

電話で相談